J’ai marché vers l’océan. L’eau avait la fraîcheur de la fin de l’été, quand les nuits remportent leurs batailles contre le soleil. À marée basse, le sable doux et blanc s’étirait loin des galets du rivage, je n’avais pas eu besoin d’enfiler mes chaussures de plage en plastique. Quand les vagues m’arrivaient à la taille, je nageais déjà.

En sortant de l’eau, mon pied droit s’est posé sur ce que j’ai cru être une petite pierre. J’ai commencé à boiter. Quand j’ai rejoins mon père et ma sœur sur le sable sec, ils me regardaient d’un air inquiet. « J’ai marché sur quelque chose. » Dans ma tête, j’ai listé les possibilités : pierre, verre, hameçon. Plus tôt dans la journée, à Dieppe, j’avais lu les plaques commémoratives de la première tentative de débarquement des Alliés en août 1942 sur ces mêmes plages normandes. Barbelé.

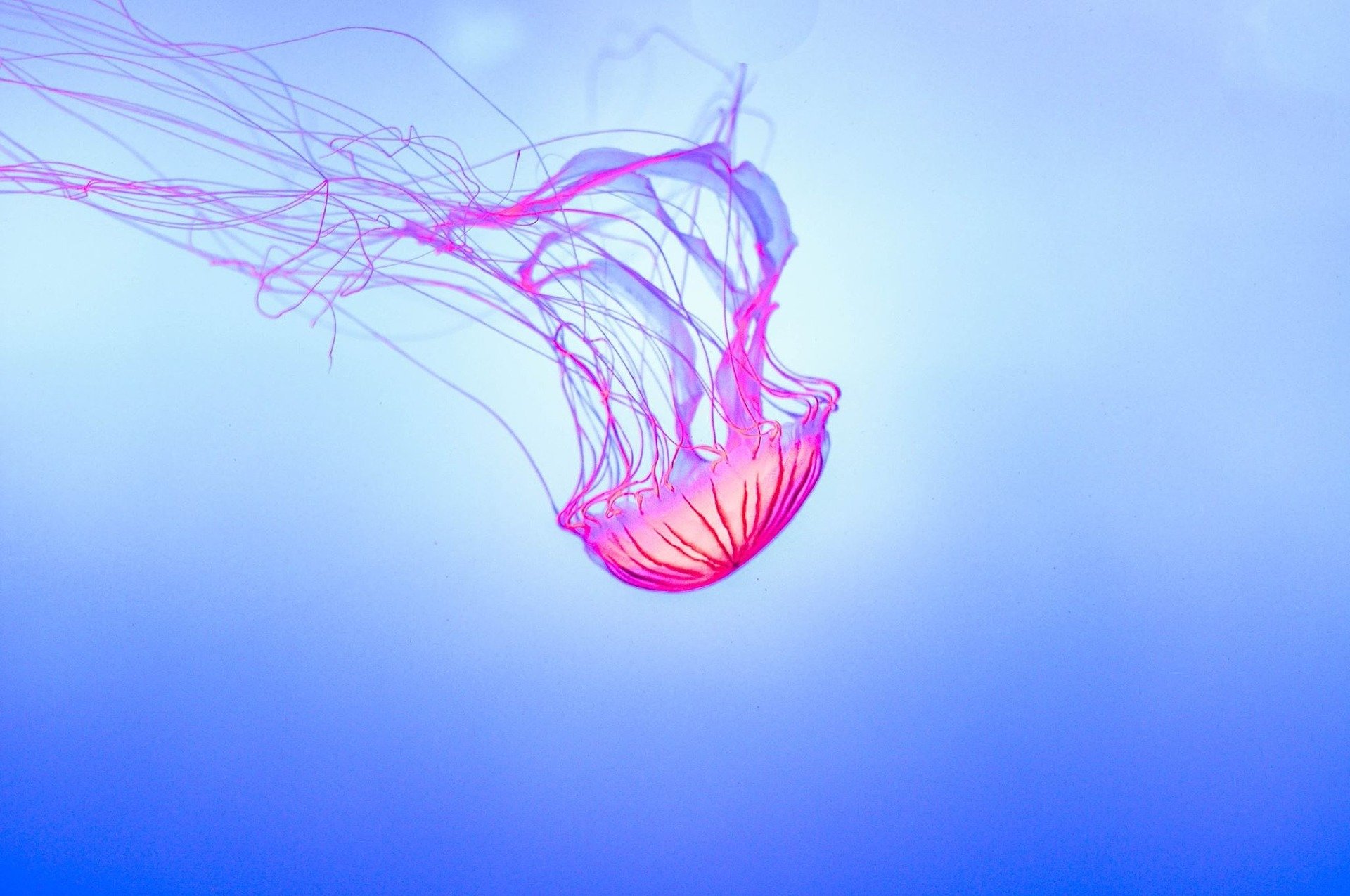

« Une méduse ? » s’est interrogé mon père. « Une vive ? » a proposé ma sœur. J’étais au bord des larmes, le pied en feu. « Allons voir s’il y a un poste de secours ou une pharmacie sur la promenade ».

Peu de temps après, mon pied droit blessé était posé sur la table basse du café de bord de mer où ma mère nous attendait avec un café. « Tu as marché sur une méduse » a affirmé mon père. Il a tracé en l’air les lignes rouges où les filaments de la méduse avaient embrasé la voûte plantaire. Ma sœur Laurence était partie en direction du bar du café-restaurant pour leur demander du vinaigre. Et en attendant son retour, mon père nous a raconté que l’un de ses cousins ou amis d’enfance (je ne distingue pas toujours bien entre les deux) s’était fait piquer par une méduse sur l’épaule en nageant dans la Mer Morte et avait traîné une rougeur-cicatrice pendant des mois.

Je l’ai écouté d’une oreille distraite, concentrée sur deux idées : la bêtise de ne pas avoir enfilé mes chaussures de plage en plastique, notre journée hors de Paris gâchée. Et, sous le flux des pensées, la brûlure, inéluctable.

« C’est une piqûre de vive » a dit Lau, en revenant vers nous. « Ils vont t’apporter une bassine d’eau chaude, ils ont l’habitude ».

Une fois le pied dans un saladier rempli d’eau chaude, j’ai repris mes esprits. La douleur semblait soluble dans l’eau. Nous avons commandé des boissons. Le serveur nous a raconté en riant qu’ils agissaient comme un poste de secours improvisé et que j’étais la cinquième personne piquée en cette fin d’après-midi. Il nous a expliqué « si cela vient de l’air, eau froide, si cela vient de l’eau, eau chaude », emportant moustiques, abeilles, guêpes et méduses dans un même élan généraliste. J’ai versé le fond de la théière de Lau dans mon eau chaude anti-venin. En quittant le café, je marchais normalement, avec comme seul souvenir, un œdème résiduel peu douloureux.

Sur le chemin du retour, j’ai lu que la vive est le seul poisson venimeux d’hémisphère nord. Qu’elle se cache dans le sable. Que son venin –dont la composition chimique n’est pas totalement connue– perd ses propriétés avec la chaleur. Que certaines piqûres provoquent nausées et malaises et même des noyades si la personne affectée est seule dans l’océan.

Je ne me baignerai plus sur ces plages sans chaussures. C’est acquis. Mais ce n’est pas la leçon de cette journée. Pour nous quatre, une méduse était la coupable désignée, le vinaigre le remède adéquat. Nos étés en Méditerranée précipitaient un diagnostic erroné. Ma sœur avait trouvé la véritable cause mais elle avait lancé une idée en l’air, sans que celle-ci ne soit adoptée. Sans bons diagnostics, il n’y a que des mauvaises solutions.

Image par Deepu Joseph de Pixabay