J’attends un métro sur un quai de la ligne 1 dans l’est de Paris. Pendant trois mois, je n’ai emprunté aucun moyen de transport. J’ai rêvé de vols long courrier, du silence ouaté des nuits en avion. Parfois d’une voiture, de la route des vacances, du soleil à l’horizon. Le métro ne m’a jamais manqué.

Mi-mai, je suis retournée travailler au siège de mon entreprise quelques jours par semaine et j’ai préféré marcher entre le 11ème arrondissement et le bureau. Mais, depuis trois semaines, présence quotidienne oblige, j’alterne trajets à pied et trajets en métro.

Je prends place, masquée, dans la navette automatique. Je connais par cœur les arrêts, le rythme de mon itinéraire souterrain. Je lis la presse quotidienne sur mon téléphone. Les tunnels se ressemblent, les stations aussi, si l’on excepte celle du Louvre avec les copies des statues égyptiennes.

Le tracé de la ligne 1 était une évidence, les lieux de pouvoir parfaitement alignés en surface dans un axe est-ouest : l’Hôtel de Ville, la cour du Louvre, l’Obélisque de la place de la Concorde, les Champs Élysées, l’Arc de Triomphe et, plus tard, la Grande Arche et le quartier de La Défense. Je les oublie, j’arriverai bientôt.

En fin de journée, le mois de juillet m’attend sur le trottoir, ciel bleu, brise et marronniers bronzés par le soleil. Je retire un gilet puis un masque. Avec ma robe courte et mes baskets bleues et blanches assorties, je m’imagine un instant au service à Roland-Garros. Je rejoins vite le fleuve.

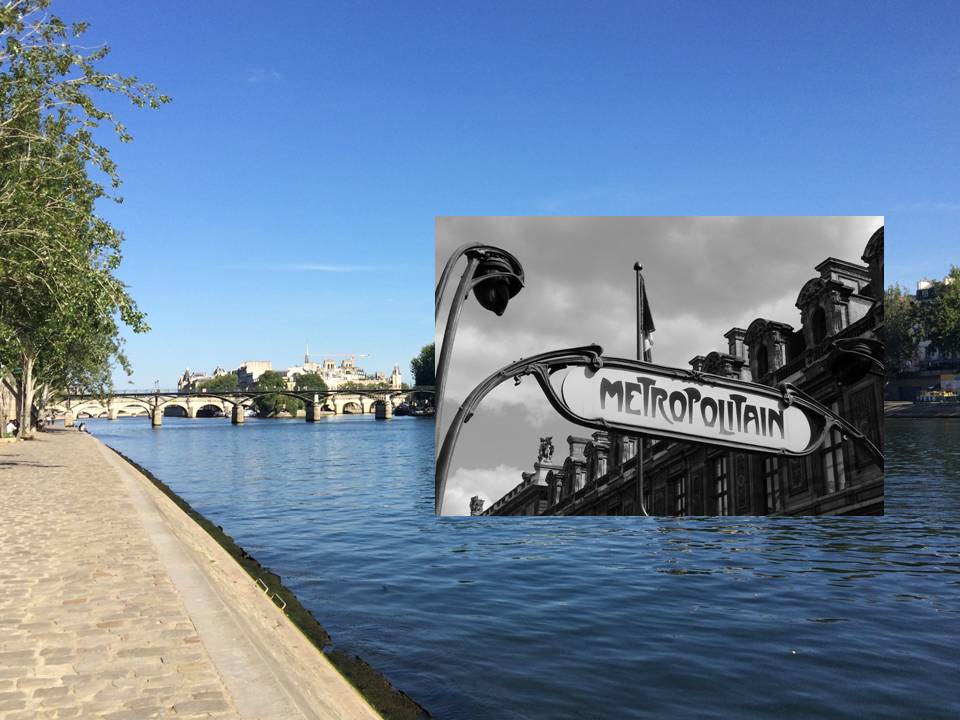

Je marche sur les quais de Seine, sans jamais quitter la rive droite. 14 des 37 ponts parisiens jalonnent mon chemin, comme autant de stations de métro. Le pont Alexandre III, où les fiancés chinois font des séances photo pour leurs faire-part de mariage. Le pont de la Concorde, construit avec les pierres de la forteresse royale de la Bastille. La passerelle Sédar-Senghor, d’où j’ai vu les flammes engouffrer Notre-Dame à l’horizon. Le pont des Arts, lieu d’émerveillement. Le Pont-Neuf qui m’invite à tourner le regard vers la statue d’Henri IV sur l’île de la Cité. Et quand j’arrive près du pont de Sully, je sais que je suis presque arrivée.

À l’alignement des hommes, je préfère les méandres du fleuve. Le parfum du chèvrefeuille qui grimpe un mur en face des péniches d’habitation. Le calme du quai en face du musée d’Orsay. Puis les sportifs et les vélos et les bars dès le Pont-Neuf, sur l’asphalte de l’ancienne voie rapide devenue piétonne. C’est le lieu des musiciens de rue, des apéros et des pique-niques. Un peu de tabac et de cannabis dans l’air, des verres de vin et des canettes de bière posés sur des tables ou sur l’herbe rase.

Je regarde les eaux du fleuve avec un mélange d’espoir et de dégoût. Les canards et les cygnes nagent au milieu de plastiques, au-dessus des squelettes de vélos abandonnés aux flots. Fluctuat nec mergitur. La ville, comme les poubelles, flotte mais ne coule pas.

« Il y avait du monde sur les quais ? » me demande ma sœur dans la soirée et je lui décris les passagers masqués de la ligne 1, les distances de sécurité tracées sur les quais et les autocollants dans les rames. Elle reste silencieuse au bout du fil et me repose sa question. « Les quais de Seine… » Je finis par comprendre. Je lui décris les scènes estivales, les Parisiens au soleil de la fin de la journée. Je lui envoie une photo de l’île de la Cité et des deux rives, Notre-Dame tout juste esquissée. Comme ma robe, le fleuve et la ville sont bleus et blancs.