Dernièrement, devant une série ou un film, sans réussir à m’en empêcher, je cherche les masques ou le gel hydroalcoolique. Je mesure les distances de sécurité entre les protagonistes. Mon impulsion est d’autant plus forte quand je regarde des productions contemporaines. La magie n’opère plus. J’éteins. Et je cherche des livres dans ma bibliothèque, des livres-doudous dans ces temps instables.

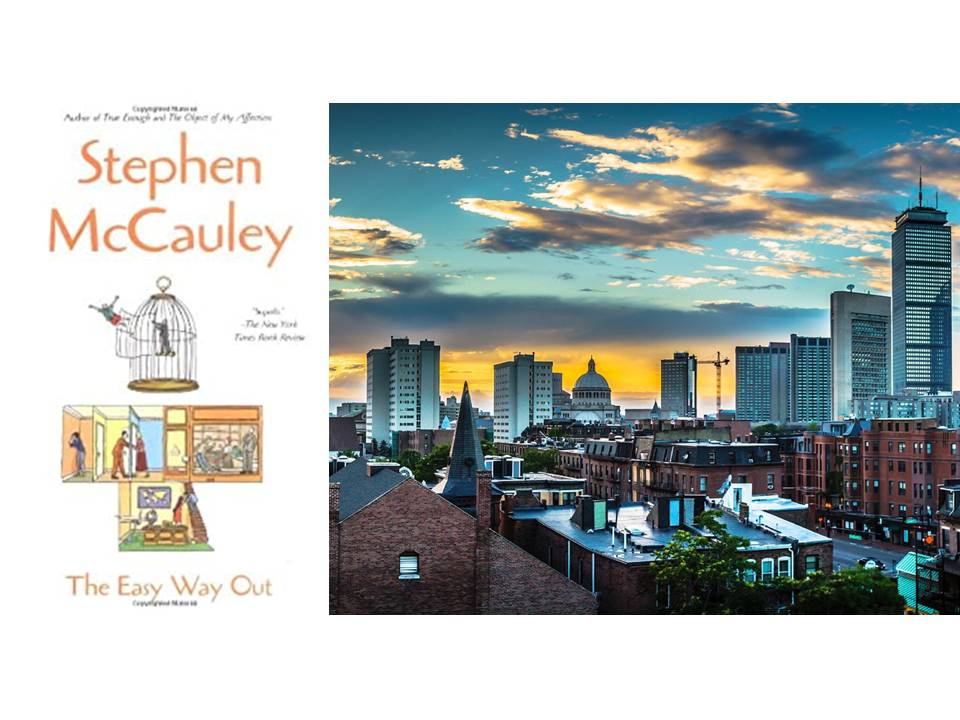

Samedi dernier, mes mains tombent sur un roman de l’auteur américain Stephen McCauley, L’art de la fugue (The easy way out en anglais). Rien de tel qu’un héros un peu paumé, des amitiés salvatrices et des familles dysfonctionnelles dans le Boston du début des années 1990. Je vais y trouver les descriptions acerbes et les dialogues mordants que j’apprécie depuis mon adolescence.

Je prends place dans mon canapé et je commence ma relecture. La dernière lecture (relecture ?), si j’en crois le billet d’avion Paris – Florence glissé en guise de marque-page, date d’il y a cinq ans. Je vais m’évader loin de 2020, monter à bord d’une DeLorean, un livre et mon imagination.

Je n’ai pas fini le premier chapitre que je ferme le livre pour reprendre ma respiration. Quelques pages où le personnage principal, Patrick, discute au milieu de la nuit avec son frère Tony du mariage imminent de ce dernier. Tony est amoureux d’une femme qui n’est pas sa fiancée. Et Patrick, qui traverse aussi une période de doutes sur son couple, lui prête une oreille attentive. Mais mes yeux ne s’arrêtent pas sur leurs conversations. Non. Le héros de Stephen McCauley a deux préoccupations, les gaz à effet de serre (les hivers bostoniens définitivement moins froids) et le Sida. Le réchauffement climatique et une pandémie mondiale. Le ton est donné. Celui du livre, celui de ma relecture.

Relire L’art de la fugue est devenu un exercice de comparaisons entre 1990 et 2020. Je ne lis plus pour savoir si Tony épousera Loreen ou Vivian, ou si Patrick arrivera enfin à quitter Arthur. Non. Je lis pour tous les détails de l’époque : les téléphones (fixes), les billets d’avion pré-imprimés à retirer en agence de voyage, Reagan à la Maison Blanche, l’informatisation des entreprises, les ventes de chaussures de sport (qui ne sont plus portées seulement pour faire du sport), l’usage du vélo à la place de la voiture, etc. Je reviens à 2020. Le réchauffement climatique est toujours là, indéniable. Mais la trithérapie a été trouvée contre le VIH. Je lis et je ressens un étrange mélange de surprise et de tristesse, comme si j’étais revenue à 2020 avec les yeux de 1990 et mesurais d’un même regard tous les progrès et toutes les promesses non tenues.

Toute fugue, même des plus maîtrisées, contient la possibilité de la surprise. Au détour d’une phrase, elle me trouve. Le héros se rend à New York en avion depuis Boston. Il explique qu’il prendra Pan Am (compagnie aérienne disparue maintenant) au lieu de The Trump (également disparue et qui appartenait à celui à qui l’on pense en lisant ces mots) puisqu’il ne veut pas « prendre le risque de voler avec une compagnie aérienne moralement en faillite (morally bankrupt airline en VO)». Je ris seule devant mon livre. Je ris en 1990 et je ris en 2020. L’objectif est atteint. L’humour est la fugue dont j’avais besoin.

Image par skeeze de Pixabay